伝導失語の症状

伝導失語とは、失語症のタイプの一つです。

伝導失語は基本的に、発話が流暢(すらすら話す感じ)で、音韻性錯語(音の誤り)の目立つ発話と顕著な復唱障害を示します。

相手が話したことなどの理解は、ほぼ正常に保たれたタイプの失語症です。

自発話(自分から話すこと)は、十分な長さと文法的複雑さを持つ文章を、時々、労せず発する点から流暢と判断されますが、ウェルニッケ失語の典型例でみられる発話量の多さはみられません。

音韻性錯語がしばしば頻発しますが、患者は錯語に気付いています。

そのため、音韻性錯語に対する言い直しと喚語困難による休止が入るため、発話は途切れ途切れで非流暢な印象を与えることもあります。

しばしば迂遠な表現が出現します。語性錯語(単語の言い間違いのこと。例:鉛筆→鏡)は少ないといわれています。

伝導失語では、音韻性錯語が頻発し言い直しが多く、発話があまり流暢に聞こえない場合、構音の誤りと言い直しがみられる発語失行(構音のプログラミングの障害)との鑑別が必要となります。

伝導失語は音韻の置換(例:えんぴつ→おんぴつ)が最も多いですが、置換された音韻自体は正常に発音され歪みがありません。

また、復唱でより障害が目立つこと、また、書字障害を伴うことをはじめとして総合して診断します。

復唱障害(うまくオウム返しできない)は特徴的であり、自発話同様に音韻性錯語が頻発し自己修正が繰り返され、しばしば目標とする音に近づきます(接近行動)。

重症の場合には、1音節の復唱でも誤りますが、単語や文章で明らかとなることが多いです。

自発話が改善してきた段階でも復唱障害が残り、無意味音節の連なりを復唱させたり、物語を読んで次々と復唱させたりすると障害を検出することができます。

呼称障害(物品の名前を言うことの障害)も明らかで、語性錯語も頻度は少ないですがみられます。

しかし、やはり音韻性錯語の頻発によるものが大半を占めるのが特徴です。

患者自身は、わかっているのに言えないと言うことが多く、目標単語の音節数や最初のアルフアベットを正答するtip-of-the-tongue現象は、他の失語型に比べて高頻度であります。

音読においても音韻性錯語が目立ち、長い文章の音読では障害が残りやすいといわれています。

このように伝導失語は、発話を要する側面はすべて障害されており、音韻性錯語と自己修正の特徴がみられます。

一方、聴理解障害(聞いて理解することの障害)はほとんどなく、日常会話では問題ありません。

しかし、複雑な文法構造を持つ文章の理解は低下している場合があり、卜ークンテスト(失語症の理解力検査)の後半などで明らかとなる場合があります。

これは、文法理解の問題ではなく、文章の把持能力障害による可能性があると言われています。

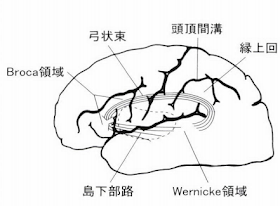

ただし、病巣がWernicke領域に近く、またウェルニッケ失語から伝導失語に移行した例も少なくないことから、ある程度の理解障害を伴う症例もあります。

読解ですが、伝導失語は、音読が障害されている反面、読解は良好です。

日本語の音読では、仮名の字性錯読()と一字に含まれる音節数の多い漢字で頻度が増す音韻性錯語がみられます。仮名と漢字のどちらに障害が強いかは症例によつて一定しません。

ただし、病巣が角回(頭頂葉にある脳の部位)に達している場合、失読失書を合併する可能性があります。

書字は自発書字、書き取りにおいて錯書(書き誤り)を中心とした障害がみられます。日本語では一般的に仮名書字に障害が強いといわれています。

文法能力は保存されていると考えられいて、単語を並べ換えて文章を作ることができることが報告されています。

写字能力は保たれているか、自発書字や書き取りよりも良好です。

観念運動失行と口・顔面失行が合併することが比較的多いですが、失行を伴わない例も報告されています。